由唐庚改编,陈白一、陈明大绘画的《锦鸡》连环画册。

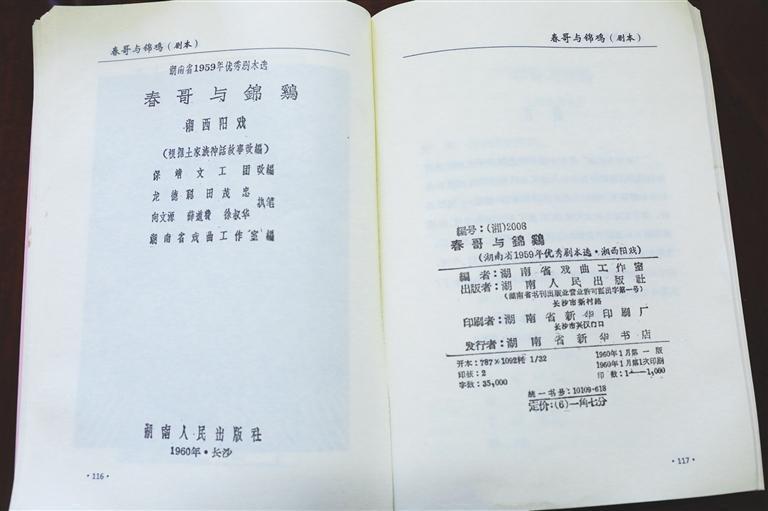

1960年1月,湖南人民出版社出版保靖文工团由《锦鸡》改编的湘西阳戏剧本《春哥与锦鸡》。

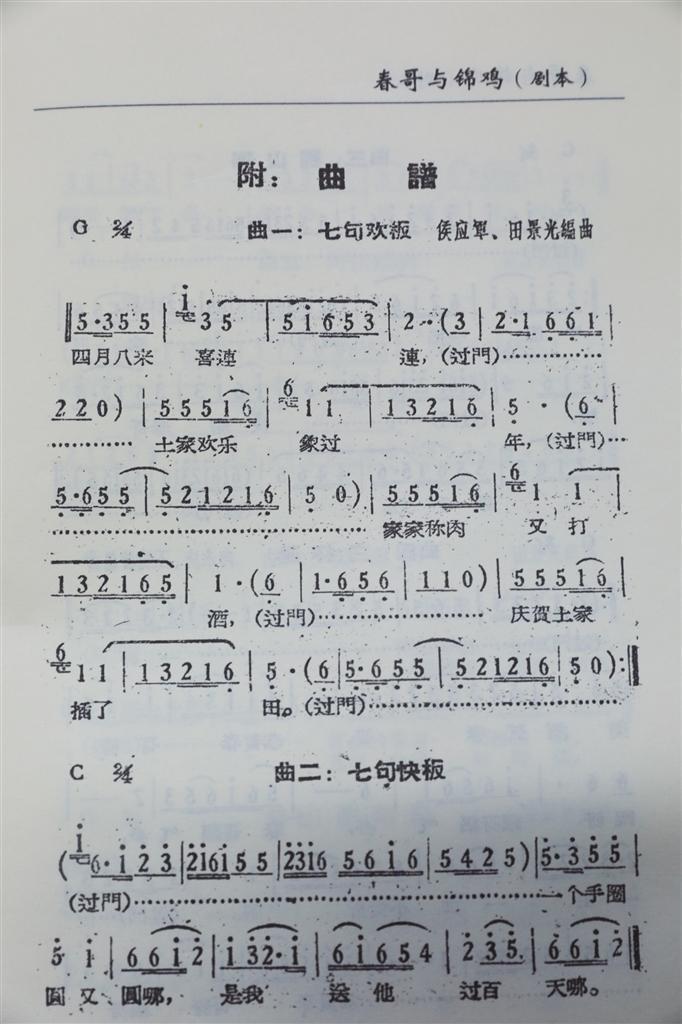

《春哥与锦鸡》阳戏曲谱。

文\图 方君才

“晓看天色暮看云,行也思君,坐也思君”,一阙《一剪梅·雨打梨花深闭门》,明朝才子唐寅似乎将汉字里所有铭心刻骨的相思,在那一刻实锤了。

诗词里的爱情,绝尘而来,美得无与伦比。

而我的婆,一个偏居湘西大山、不识大字、更多将气力和深情倾注于土里刨食来维持家庭温饱的土家族老妪,她不知世有唐伯虎,却也能吟唱“有情有义墓坟开,无情无义马家抬”的《梁祝》千古绝响。

春去夏来,她时常和表姑在青青的玉米林里薅草,消除疲劳的唯一方式就是唱歌,那是山孕出来的诗,水养出来的歌。

“锦鸡含羞跳起来,轻轻展翅舒开怀;飞高飞低不飞远,飞来飞去不飞开。”

“生不丢来死不丢,好比青藤缠石榴,青藤缠了石榴树,花死藤枯两不丢。”

……

这是保靖县土家族叙事长歌《锦鸡》里的唱词,181首724行2896字的长歌,滋养了我婆、我表姑以及再往上数代人无味的乡村生活。

再美的文字都离不开大地的泽被,《锦鸡》亦如此。如果说民间文学不自觉地在大地上书写“非遗”,那么,《锦鸡》这一笔丰厚的“非遗”跟众多中国民间文学一样,总是要给人世间的爱情画上了一个圆满的句号。因为,我们都不喜欢悲剧的尾声。

《锦鸡》是一个始于初见、止于终老的爱情神话。自幼丧失父母的春哥,为了安葬抚养他长大的邻居婆婆,五贯钱卖身土司府当了放羊娃。一日上山打柴,春哥听到锦鸡呼救,奋不顾身挥斧斫杀掠食锦鸡的恶蟒。锦鸡原为天上仙女,获救后赠春哥如意铃法宝致谢,又赠一根羽毛为信物。春哥挥动如意铃变成金银为自己和长工们赎身,开疆辟土,建设新家园。土司下令管家黑夜纵火,如意铃飞身而出帮助大家逃出火海,烧死了管家。春哥思念锦鸡姑娘,拿出羽毛,锦鸡姑娘便来到他身边,二人互定终身。新婚之夜,土司闹婚要行“初夜权”,被锦鸡姑娘施法变成床前踏板,废除了土司“初夜权”,有情人终成眷属。

天下万物的来去,都有它的时间和定数。《锦鸡》从古老岁月穿越而来,又抖落满身的尘埃,在长歌里寻找它自身以及被它自身寻找。诚然,人们来到这个世界就是寻找爱来的,那被神话了的爱情原本就是悲剧,可它抵不住劳苦大众对美好生活的向往,生生地将一段无趣的人生,加持了仙女和法宝,就像给悲苦的生活添加了一勺糖。

土家族有语言无文字,《锦鸡》的流传,多源自民间的口口相传。长歌中多次提到土司荒淫残暴,鱼肉百姓,在这样的大背景下,人们于多重啮合的黑暗和困境中游走,却又无时不刻发挥想象力,一边对美好生活无限向往,一边对黑暗世界声讨挞伐,七言四句的《锦鸡》长歌因此应运而生。

对口头文学来说,原汁原味的说唱无疑最能打动人心,然而最致命的却是听众的逐渐消失。

所幸,上个世纪五十年代,经民间文学爱好者数次采集、编撰,整理成册,终得以文字的形式面世,并在1958年湖南人民出版社《新苗》杂志第4期·兄弟民族专号发表,其间,美术家首次为其插图,这是《锦鸡》在漫长的历史岁月中的第一次涅槃。

《锦鸡》融历史、传说、劳动、生活和爱情为一体,分为盘歌、卖身、斩蛇、赎身、灭火、重逢、闹婚七章。文字版《锦鸡》一经面世,文艺界又用不同的“活态”载体很好地传承和保护了这一不可多得的文化瑰宝,《锦鸡》迎来了第二次质变:

一是保靖县文工团将《锦鸡》改编成土家族神话戏曲《春哥与锦鸡》,参加湖南省建国十周年文艺献礼会演,又被定为出席北京献礼汇演的节目。

二是湖南美术界绘出群众喜同乐见的《锦鸡》连环画册(唐庚改编,陈白一、陈明大绘画),在一个时代,《锦鸡》“画儿书”丰富了大山里许许多多人的孩提梦想。

2008年1月,《锦鸡》迎来了第三个春天,入选保靖县非物质文化遗产项目县级名录;2009年11月,《锦鸡》入选湘西州非物质文化遗产项目州级名录;2018年11月,湘西州政府公布彭图湘老师为第七批州级非物质文化遗产民间文学长诗《锦鸡》的州级代表性传承人;2022年9月6日,我带着忐忑,走向“非遗”的门栏,有幸成为保靖县第六批县级非物质文化遗产民间文学长诗《锦鸡》的县级代表性传承人。

从无字到有字,再到传承与保护,历史不会忘记“土家族歌王”田茂忠、“土家族民间文学掘宝人”张如飞、冠名农民的《锦鸡》搜集整理者罗辑,还有时任省刊《新苗》杂志的编辑宋梧刚等民间文学爱好者,是他们,才使得这首长歌成为一座城市的文字标签。

这让我联想到《白蛇传》与杭州、《孔雀东南飞》与怀宁,二者都是因为一个凄美的非遗故事带动了一座城。而《锦鸡》,是酉水河畔这座叫做保靖的小城独有的非物质文化遗产,它在爱与挣扎中被传唱,被撕裂,被遗忘……无可厚非,在这座古老的城市的躯壳上,永远也难以抹去《锦鸡》的影子,就像镌刻在内心的倔强。

冬天到来雪花飘,

八大高坡戴白帽。

鸟雀飞到溪水边,

唱得流水哗哗笑。

鸟雀为何唱不停,

抬头高歌迎新春。

春风吹来百花开,

春哥生在龙溪坪。

这是《锦鸡》卖身的前部分,看似不经意的白描手法,刻画出了春哥出生时白雪消融、百花绽放的美好场景。想当然,这朗朗上口而又朴实无华的歌词,更适合民间传唱。

多年前,婆和表姑在乡下那块叫“抱肚坪”的地里,一老一少,你唱她和,用不同的年龄、不同的情感、不同的声线演绎这首长歌。婆的声音,波澜不惊,近乎呓语般的叙述,穿击灵魂深处;表姑的声音,清纯灵动,看似毫无拘束天真烂漫的清唱,让人耳目一新。

那年月,父亲离世,婆失去了她唯一的儿子,痛不欲生。婆的亲侄女,我的表姑隔三差五地从扁朝大山来到婆的身边,在待字闺中的年龄陪伴婆两年之久。再往后的岁月,婆多半用哭腔倾述《锦鸡》的段落,“苦瓜没油苦啾啾,天也愁来地也愁。好心婆婆苦一世,死去没钱买木头”。

长歌当哭,成了婆和表姑消磨光阴的最好方式。

婆与表姑会唱歌,和土家族“哭”习俗不无相关。土家族是唯一一个哭进非遗的民族,亲人死后,哭者扶着棺椁,用一种极为悲怆的调子,唱着死者生前种种,情到深处,甚至昏厥倒地。一旁也有劝哭者,边哭边歌劝之,搭着肩,搂着腰,哭成一团,喘不过气。家里有条件的还要请歌师唱丧歌,配丧锣丧鼓以律之,气氛肃穆沉重;土家族嫁女也哭,通常人的情绪表现在遇喜则笑、逢悲乃哭上,在这里却把一桩欢天喜地的嫁娶大事,用哭当作婚礼的序曲。嫁娘子凄凄切切,哭爹哭娘哭哥嫂,骂天骂地骂媒人,还得要有人陪哭,哭得嗓子嘶哑,哭得昏天暗地。哭嫁歌唱得好与否,成为那时衡量女子才智和贤德的一个重要标志。

《锦鸡》蕴藏大量的“哭”元素,当然,也少不了愤怒、惊讶、快乐的片段,杂糅着土家族山歌的洒脱,情感起起伏伏,不一而足。

后来,婆去了天堂,表姑出嫁了,我再没有听到别人唱过《锦鸡》。可能是缘薄,我遇不见吟唱长歌的歌者;也可能是人们不再需要长歌的慰藉,再不愿把简单的生活融入到那样冗长的句落当中。

表姑是在我少年时代被“卖”往江苏的一个农村里去的,“卖女”是湘西大部分地区嫁女的通用词,可是,我却更多能感受到表姑的出嫁有“卖”的成分在里面。因为,表姑在当地有她喜欢的人,而那个男子却家徒四壁,不敢提亲,自然,表姑也没有勇气跟他私奔。一百块钱,一匹布,一块手表,两坛酒,江苏的表姑爷“买”了表姑的一辈子。表姑出嫁时,有多不舍就哭得有多撕心裂肺,她穿着一件崭新的花布衣裳,被她的堂哥背到村庄的岔路口放下,抽抽搭搭地随表姑爷前往怀化搭火车走了。她阁楼的窗台,倒是留下一瓶只用了三两次的雪花膏小罐子,瓷白的颜色,有一些儿暗香,让小表姑们喜不自胜。

那时,大约是生活拮据,或是担心表姑省亲一去不回,她的婆家一直不让她单独探家。为了家庭和睦,表姑低眉垂眼,表现得甚是顺从。一去几十年,如今,表姑早已是儿孙绕膝。到了老了,生她养她的人埋了黄土,她生她养的人又在江苏,她也断了回家的心思。我想,表姑再也唱不出《锦鸡》了,她不像锦鸡姑娘有法术,敢于去抗争,她只是一个连小学都没读完的普通的山里姑娘,她的歌声只属于那年那月的“抱肚坪”。

“大船停在河当中,不怕东南西北风。有心和你做夫妻,要做夫妻怎怕穷?”“妹有心来郎有心,二人有心结真情。好比织女配牛郎,好比七姐配董永。”这些暖到心尖上的歌谣,只能留在表姑的梦中。

在当下,高科技迅猛发展的时代,短视频成了最有受众的“讲故事的人”,民间文学在命运多舛的变迁中受到强大的冲击,谁来唱、谁来听、怎么唱、怎么听成了民间文学何去何从的热门话题。可是,于我而言,《锦鸡》只是一朵花,有时开在春天,有时开在冬天,时间不同步,但可以等。好东西,都需要耐心。

“锦鸡山歌收了腔,人间姻缘都美满。从此以后娘嫁女,做个踏板当嫁妆。”这熟悉不过的长歌啊,仿佛从未远离,依旧在“抱肚坪”的那块土地上回响,像是在用悠长的乡音为我喊魂。