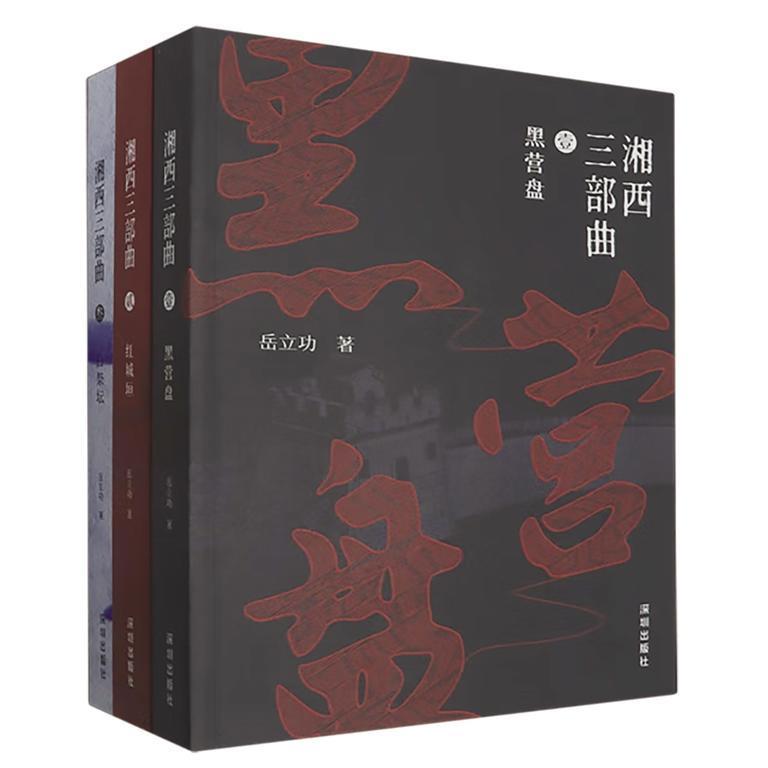

作者:岳立功 出版社:深圳出版社 出版时间:2023年8月

龙永春

湘西,这片被沈从文称为“被神遗忘的角落”的土地,曾以《边城》的纯美与哀愁文字惊艳世界。然而,当历史的风烟散去,湘西的另一面孔——血性、抗争、家国情怀,却长期隐于迷雾之中。岳立功以三十五载光阴,完成的《黑营盘》《红城垣》《白祭坛》三部曲,用120万字的鸿篇巨制,为湘西“祛魅”“正名”“续史”,让世人看到一个铁血与柔情交织的湘西,一部被遮蔽的“民族史诗”。

对于读者而言,《湘西三部曲》不仅是小说,更是一把钥匙:它打开历史之门,照见湘西的百年风云;它撬动文学之门,展现乡土叙事的另一种可能;它叩击心灵之门,唤醒对家国命运的深沉思考。

长期以来,外界对湘西的认知被简化为“土匪”“边地”“蛮荒”,甚至影视剧也以《湘西剿匪记》等固化这一标签。岳立功的写作初心,正是要为家乡“祛魅”,还原其被遮蔽的民族尊严与荣光。

湘西历史的苦难源于地理与政治的边缘性:清廷的屯田政策挤压苗民生存空间,乾嘉苗民起义的悲壮落幕,筸军从镇压者到抗日英雄的身份转变,皆是历史夹缝中的挣扎与觉醒。三部曲以“筸军”为主线,串联起晚清至抗战的湘西百年史,揭示“土匪”标签背后的复杂性——官逼民反、生存压迫、民族矛盾交织的无奈现实。正如历史学家所言:“湘西的土匪,是历史夹缝中迸裂的碎片。”

湘西人并非天生嗜血,而是以血性对抗命运的不公。从田兴恕率筸军参战平定太平天国的骁勇,到陈渠珍“保境安民”的自治理想,再到覃啸天血战嘉善、雪峰山的壮烈,湘西男儿用生命诠释了“无筸不成湘”的刚烈。小说中,陈玉轩跪在满城白幡前的场景,既是个人命运的悲歌,更是湘西人“以血荐轩辕”的集体写照:“这一跪,跪出了军人的天理良心;这一跪,跪出了湘西汉子的家国情怀。”

史诗叙事:历史与文学的共舞。《湘西三部曲》的宏大,不仅在于时间跨度与人物群像,更在于其将文学想象与历史真实熔铸为“史诗性”的叙事艺术。多线并行的历史镜像,小说以“筸军”兴衰为轴,辐射晚清政治、辛亥革命、军阀混战、抗日战争等重大事件,构建起湘西与家国命运共振的叙事网络。例如,《黑营盘》中田兴恕家族的沉浮,映射清廷的腐朽与湘军的崛起;《白祭坛》中湘西军民的抗日血战,则与整个中华民族的存亡同频。这种“以小见大”的笔法,让地方史升华为民族史。

人物群像:血肉铸就的湘西魂。岳立功塑造了近三百个角色,既有陈渠珍、田兴恕等真实历史人物,也有覃啸天、韩章等虚构形象。这些角色拒绝脸谱化:韩章从匪首到抗日英雄的蜕变,孙平从纨绔子弟到血性军人的成长,展现了人性的复杂与历史的吊诡。

沈从文笔下的湘西是唯美的田园牧歌;岳立功则撕开轻纱,直面血与火。二者并非对立,而是互补,共同构建湘西的完整面相。

反“边城”书写:揭开唯美面纱。沈从文曾说《边城》的唯美下藏着“悲痛”,而岳立功将这种悲痛彻底释放。《黑营盘》开篇即写田青树被贬回乡的屈辱,《白祭坛》结尾满城白幡的凄怆,皆是对“田园牧歌”的反拨。正如学者所言:“沈从文建了一座希腊小庙,岳立功则掀开庙顶,让人看见梁柱上的刀痕与血迹。”两种视角,同一片土地。沈从文关注个体命运与人性之美,岳立功聚焦集体抗争与历史之重。前者如翠翠的等待,是湘西的静美;后者如筸军的冲锋,是湘西的动魄。二者共同证明:湘西不仅是“边城”,更是“血城”;不仅是桃花源,更是烽火台。

为何今日仍需读《湘西三部曲》,因为《湘西三部曲》的价值远超文学本身。重塑民族精神的血性底色,小说中湘西人的“霸蛮”与“血性”,是对当下“畸形文化”“功利主义”的反击。彭学明评价其“用军人的血性照亮历史”,龙长吟则称之为“对民族精神弱点的反拨”。读这部书,能让我重新理解何为“不屈”,何为“家国”。地方叙事的《湘西三部曲》启示,岳立功用作品说明:地方文学不必拘泥于乡土风情,亦可以介入大历史。湘西的百年沉浮,实为整个中国近代史的缩影。这种“以小搏大”的叙事策略,为地方写作提供了新范式。

《湘西三部曲》无疑是文旅融合的文化名片,随着湘西旅游的兴盛,三部曲成为解读这片土地的历史“文化密码”。读者可循着书中足迹,探访凤凰古城、苗疆边墙,感受文字与现实的交响。

《湘西三部曲》是一部献给故乡的史诗,更是一面照见民族精神的明镜。它告诉我们,历史的真相往往藏在边缘的呐喊中,英雄的面孔常现于平凡的血肉里。

若你翻开这本书,请准备好迎接一场心灵的震撼——

你会看见沱江的水不止流淌翠翠的眼泪,也翻滚着筸军的血;

你会听见边城的山歌不只有柔肠百转,更有战鼓铮鸣;

你会懂得,湘西的答案,不在人们的想象里,而在历史深处、土地之下、人心之间。