氤氲的霞光里,也带着女子的温柔。

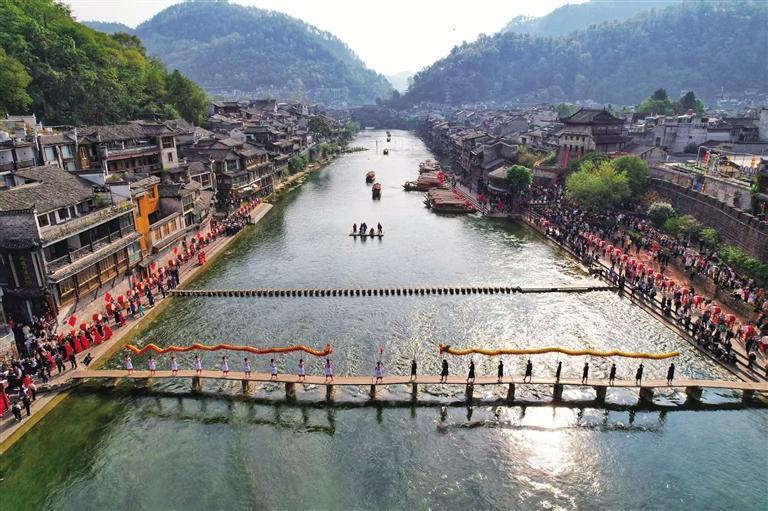

春满沱江 。

解放岩花灯,不仅能愉悦精神,更能鼓舞人心。 胡灵芝 摄

宽广辽阔的河流,滋养了两岸居民。

文/张言文 图/吴东林

从古至今,人类文明的发展都离不开江河的滋养。无论是古埃及的尼罗河、古巴比伦的底格里斯河、古印度的恒河,还是中华文明的长江和黄河,这些大江大河都是文明繁荣的源泉。江河不仅仅是自然的水流,它们更是历史的见证者、文化的传播者和发展的推动者。

沱江,这条流淌在土家苗寨土地上的河流,不仅见证了这两个民族的历史变迁和文化传承,还深深影响着两岸人民的生活。它不仅是人们生活的命脉,也是文化的根基和经济的支柱。可以说,沱江就像一位慈祥的老者,默默地守护着这片土地和她的子民。

这是一条宜居之河

水,是万物之源和生命之本,人类社会总是会选择在水边安居乐业,一代又一代地繁衍生息。

沱江发源于凤凰县禾库都沙南山峡谷,河道蜿蜒曲折,水流湍急,沿途经过腊尔山、落潮井、南华山、沱江镇、木江坪等多个乡镇,最终在岩龙村的猫儿口流入泸溪县,再经过忙耕、场上、水卡、江南岸等地,汇入乾州厅的大兴、长潭坪、渔溪、铁岩等村庄,最终汇入峒河,继续注入沅江,一路奔向洞庭湖,全长131公里,滋养了沿岸的无数居民。

千百年来,生活在沱江两岸的苗族和土家族人民,日出而作,日落而息,在这里共同建设了一个和谐美好的家园。两岸如世外桃源般的美景与生活在其间的人们,如同一幅动人的山水人文画卷。他们不仅创造了灿烂的文化,还孕育了独特的风俗。从这里,走出了文学巨匠沈从文和知名画家黄永玉等文化名人。他们的精神、事迹、诗文画作,随着沱江的流水,带着大湘西的山水人文、风情神韵,穿越大山,奔流向海,展现在世人面前。

回溯这条河流,你会发现,它不仅是一条河,更是一段流动的历史,一个充满故事的家园。

根据史料记载,明末清初时,由于连年战乱,四川荒废了大量田地。为改变这一局面,清政府提供一定路费,鼓励湖南、湖北、江西等省份的农民迁往四川。迁居四川的农民可以领取政府发放的土地耕作证,而且在头三年内无需缴纳任何赋税。于是,许多平原和湖区的无地农民纷纷举家西迁,形成了历史上著名的“湖广填四川”事件。

当时,人们主要通过三条路线进入四川。第一条是从江汉平原出发,沿着长江航道,经长江三峡进四川;第二条是从洞庭湖平原出发,沿澧水进四川;第三条则是从湘中的邵阳、湘潭、长沙,以及江西的赣州、宜春等地出发,先走湘江、资水到达沅江,再沿沅江及其支流进入贵州,最终抵达四川。

在这股“湖广填四川”的大潮中,许多农民在迁徙途中发现了更适合定居的地方,便选择留下来,在那里耕种生活、繁衍生息。比如泸溪县解放岩乡场上村的最初居民,就是从江西赣州搬来的姚、高、曾、江这四姓人家。他们沿沅江逆流而上,穿武水、河溪,从一个狭长的坳口垅进入沱江时,发现这里河鱼多,地势平坦,于是在这里安家落户。随后,又陆续有孙、林、肖、吴、尹、周、田、钟、张、王、石、杨、金等二十多个姓氏的400多人,从湘中和江西等地迁来,共同组成了这个村庄。

沱江岸边春意浓,十里花香如画中;两旁山色青翠,景色迷人。蓝天白云下,仿佛走进了《诗经》里的“关关雎鸠,在河之洲”,处处都是人与自然和谐相处的美丽画卷。

这是一条文化之河

水,不仅是生命的源泉,更是文化传承的重要载体。在中国传统文化中,江河文化尤为独特,历史悠久、影响深远、根基深厚。沱江畔的凤凰古城就是这样一个典型代表。

凤凰古城,历史悠久,明嘉靖年间始建砖城,这里曾是湘西的政治、军事、文化和经济中心。城内古街巷弄错落有致,共有30多条;文物古建筑、古遗址和古民居遍布全城,总数超过500处,堪称中国西南地区的文物宝库。

沱江的水,千变万化,韵味无穷。或许正是因为受到沱江蜿蜒曲折、自然流畅的启发,凤凰古城的街巷布局也显得自由舒展,空间变化丰富。因此,凤凰古城不仅是中国著名的文化和历史名城,还被誉为“中国最美小城”,享有“北平遥,南凤凰”的美誉。

同样坐落在中华山下、沱江边上的泸溪县解放岩乡,深受苗疆文化和土家文化的影响,加上沱江河水的滋养,孕育了丰富多彩的乡土文化。解放岩花灯是一种广受欢迎的传统舞蹈,流传于解放岩乡及其周边地区。这种舞蹈题材贴近生活,表现手法多样,充满趣味。

沱江河畔有个美丽的村庄水卡村,是远近闻名的“花灯之乡”。唱花灯在这里有着悠久的历史,《闹元宵》《捡菌子》《月亮出来照桫椤》等曲目老少皆知。上世纪八十年代,水卡村的花灯队凭借精湛技艺,在吉首、凤凰等周边地区出演,场场爆满。

解放岩花灯分为文花灯和武花灯两种。文花灯婀娜柔美,活泼诙谐;武花灯则刚健豪迈,孔武有力。这些舞蹈不仅能够愉悦身心,陶冶情操,还在促进文化交流和传承民俗文化方面发挥着重要作用。

仁者乐山,智者乐水。住在水边的人,往往心胸开阔、充满创意,喜欢舞文弄墨、吟诗作曲。比如解放岩乡,那里的诗词氛围特别浓厚,连中小学都成立了师生诗社。师生们的作品频频见诸各大诗刊,还出版了诗集《沱江放歌》。

这是一条发展之河

哪里有水,哪里就有生命;哪里有水,哪里就有活力。古代的农耕文明,总是选择在水源丰富的土地上生根发芽。沱江,这条像母亲的乳汁一样滋养大地的河流,千百年来,灌溉着两岸肥沃的土地,哺育着勤劳的人民,创造出了无数的财富。

有了水的滋润,沱江两岸成了名副其实的鱼米之乡。生活在这里的人们,自古以来就对山水和自然怀有深深的敬畏之心。他们坚信“绿水青山就是金山银山”,积极践行这一生态理念,把家乡建设成了一个个美丽的生态村庄、康养胜地和养生福地。

“春风又绿江南岸,明月何时照我还”。在解放岩乡水卡村,沱江有一个美丽的名字——江南河。水卡村靠近河边的一个小组,叫做江南岸。这里的江水清澈见底,水草轻轻摇曳,岸边绿意盎然,花儿竞相开放,蝴蝶和蜜蜂翩翩起舞。走在其中,仿佛置身于世外桃源一般。

每年谷雨节,水卡村人称之为“落种节”,是下田播种的日子。谷雨到来,温度升高,雨水丰润,预示着一年希望的开始。这时,村民家家户户早早备好当地独具特色的“谷雨糍粑”和丰盛的酒菜,嘱咐家中的子侄去登门报信,要远嫁他乡的女儿偕女婿在谷雨这天回家,老少齐聚,围炉把酒,其乐融融。

山能聚宝,水能生财。解放岩乡位于沱江的中上游,这里水草丰美,鱼虾成群。经过多年的开发,这里田地肥沃,果实累累,逐渐变成了一个宜居宜业的好地方。解放岩乡的居民们充分利用水资源,在境内建起了湘口溶、杨家滩等5座民营水电站,还修建了沱江大桥,极大地改善了全乡的交通出行、农业灌溉和防汛条件,为乡亲们的生活带来了实实在在的好处。

沱江不仅见证了两岸人民的辛勤耕耘和不断奋斗,还培养了他们坚韧不拔、勇往直前的精神。与其说沱江是一条河流,不如说它是一股激励苗族和土家族人民不断前进的精神力量。

因河而生,因河而名,因河而兴。这条奔腾不息的沱江,不仅承载着祖祖辈辈的深情厚谊,还蕴含着千年的文化密码,更记录着两岸人民奋力拼搏的发展故事。这是一条充满希望的河流,正从历史流向未来,在时代的洪流中焕发出更耀眼的光芒。