王承良

上世纪七十年代末八十年代初,正值青春年少的我在省城长沙求学。一位洞庭湖畔长大的女同学,发现我身上似乎具有某种特质。她悄悄地问我:“湘西还有土匪吗?”我不置可否地回答她:“你看我像土匪?”

这虽然只是一个玩笑话,但其中的意味深长,令人深思。我估计这位爱好文学的洞庭湖姑娘,一定是看过《擒魔记》或《武陵山下》这两本描绘湘西剿匪著作的。

1962年11月,由云南人民出版社出版的《擒魔记》,是我国第一部记录剿灭湘西匪患的回忆录著作。其作者是新中国成立时,担任中国人民解放军第四十七军政委兼湘西区党委书记的周赤萍。

湘西匪患根深蒂固、由来已久,其起自明朝初年,止于新中国成立后中国人民解放军第四十七军的进剿。周赤萍是主持湘西剿匪事务的最高指挥员之一(另一位是四十七军军长曹里怀),由于作品时效很强,《擒魔记》由此成为研究湘西剿匪的必读历史著作。

周赤萍,1914年出生于江西宜春一个贫苦农民家庭,小时候上过3年私塾。1931年参加红军,经历过长征、抗日战争和解放战争,并逐步成长为我军高级将领。

1949年10月底,周赤萍所在的部队根据上级指示进驻湘西,肃清匪患,为民除害。湘西剿匪主要战事历时一年多。第四十七军采用集中兵力、各个围歼战法,反复清剿,至1950年12月,共歼灭土匪9.2万余人,缴获各种枪支7.98万余支,为湘西人民消除了匪患,人民安居乐业,新生政权得到巩固。由于及时剿灭了顽匪,拥有5.6万兵力的第四十七军腾出手来,1951年奔赴朝鲜作战。

1951年初春,周赤萍调任东北军区空军政委兼志愿军空军政委。1953年朝鲜停战后,39岁的周赤萍担任了沈阳军区空军政委,他下决心补习数理化知识。1955年,中国人民解放军首次实行军衔制,175位将领被授予中将,周赤萍名列其中。1957年10月,已转任沈阳空军司令员的周赤萍又开始学习语文。1958年10月,周赤萍调任云南省委书记处书记,分管工业。

来到云南,周赤萍感到很舒心,工作十分投入。他的写作热情也被彩云之南的绮丽风光激发了。周赤萍对过去的岁月十分怀念,经过一番思索之后,他决定撰写长篇战争回忆录,描写第四十七军湘西剿匪的传奇历史。这是一部规模宏大的著述,周赤萍决定组织一个精干的写作班子起草书稿,最后由自己审定。周赤萍向云南省文联提出,请他们物色人员来协助写作。云南省文联领导非常重视,很快派出省文联主办文学刊物《边疆文艺》的编辑洛汀前来协助。

周赤萍剑胆琴心,做事细致,留心保存档案资料,长年坚持写日记。他本人是湘西剿匪的最高指挥员之一,各种汇报、文件、资料都要向他汇总,对湘西剿匪的决策、实施过程都了然于胸。他向协助者讲述了自己的总体构思,提供了大量档案性文件和自己的日记。

写作于1960年夏天开始。周赤萍对这部作品的行文有想法,明确要求以章回体方式叙述,这与他爱读《三国演艺》《水浒传》有关。协助者也酷爱古代四大名著,熟悉这种章回体写法,因此进展顺利。洛汀起草书稿主要在家中完成,周赤萍根据拟定的提纲,定期向他口述内容。洛汀每写出一两章,即由秘书取走交由周赤萍审阅,一旦提出意见,马上修改。

为了核对事实和采集到更加鲜活的材料,周赤萍安排洛汀前往湖南访问。周赤萍是湘西军政界的老首长,有他的安排,洛汀的访问也相当顺利,获得了大量史料。因此,前后写作了约一年时间,全书初稿就完成了。

周赤萍认真批阅、修改,加以核对审订,书中出现的人名均为真实人物。书中集中叙述了湘西剿匪战斗中的故事和涌现的战斗英雄。全书于1962年7月定稿,周赤萍将书名确定为《擒魔记》,交由云南人民出版社出版,当年11月公开发行,引起了很大的社会反响。

不过,周赤萍的《擒魔记》也存在明显的局限和不足。尽管作者身为大规模剿匪作战的指挥者,但是他对自己及高级指挥员对湘西剿匪作战的决策和指挥,却极少全局层面的描述。他对本人活动的回忆也是落笔很少,且多为闲笔。他将叙述重点放在一个个具体战斗进程的细部,着重描写在剿匪作战中涌现的战斗英雄。全书布满了一个个具体的战斗故事,但缺乏对这些战斗彼此之间的联系,造成了故事的散落。在规模宏大的剿匪回忆录中,很少看到对剿匪作战组织、筹划和指挥实施的进程。这不能不说是该书明显的缺憾。或许这是作者有意而为之,但就历史回忆录而言,这种缺失是不应该的。

《擒魔记》另一个明显不足是对湘西剿匪中的重大经验教训未作总结。任何一个历史过程中,都不可能完美无缺,总有许多经验教训需要记取。湘西剿匪在大部分时段,尤其在开初之时,进行得比较谨慎,计划周密,审时度势,得到人民的衷心拥护。但在剿匪作战后期,胜仗连连,则有调查不足,操之过急之处。这个问题,事隔60年后的历史研究者有叙述。2010年,曾凡华、侯健飞所著《湘西大剿匪》,由解放军文艺出版社出版。该书对这段历史有比较全面的介绍,其中言及湘西剿匪中的不足,可与《擒魔记》对照阅读。

《擒魔记》是一部由著述者与协助者共同完成的优秀文学作品,这在上世纪五六十年代成长起来的一批军旅作家中,显得既独特又普遍,并打上了深深的时代烙印。令人欣慰的是,《擒魔记》很好地处理了著述者与协助者的关系。该书出版后,著述者周赤萍得到了一笔稿费,他将其中一部分,分给了协助者洛汀,还购买了当时凭票供应的一辆天津产26寸飞鸽牌自行车送给洛汀表示答谢,有效地杜绝了不必要的关于版权的纷争,这应该是难能可贵的。

《擒魔记》的不足和缺点,带有那个时代的特征和局限,随着作者本人于1990年的离世,已经无法弥补了。可喜的是,后人以《擒魔记》为重要蓝本,摄制了轰动一时的电视剧《乌龙山剿匪记》,周赤萍要是地下有知,他一定会含笑九泉。

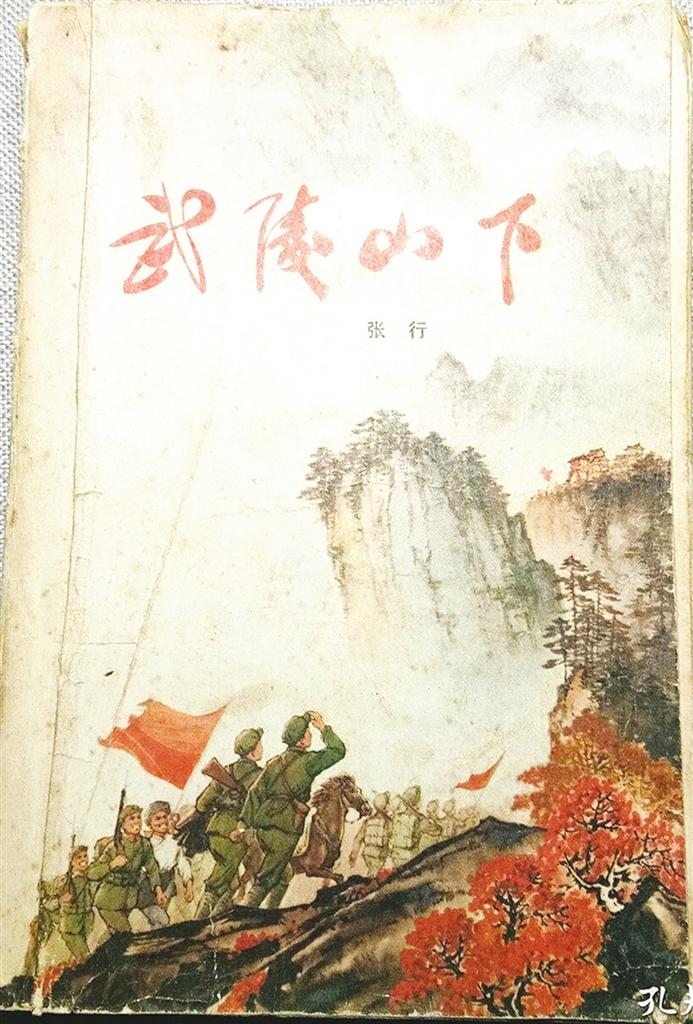

成书稍晚于《擒魔记》的《武陵山下》,是我省一部颇受读者欢迎的长篇小说。其作者张行,笔名行之,重庆涪陵人,中共党员,1949年毕业于四川省涪陵农校。当年,张行即投笔从戎,参加了中国人民解放军,历任战士、科长、团政委,兰州军区政治部创作室专业作家,中国作协甘肃分会第二届理事。张行1959年开始发表作品,1983年加入中国作家协会,著有长篇小说《血泊火海》,长篇传记文学《杨开慧》(合作)等。长篇小说《武陵山下》荣获1980年中南五省优秀图书奖。

《武陵山下》有1965年(初版)和1975年(修订版)两个版本。这是自然的产物,一点都不奇怪。奇怪的是,《武陵山下》初版本的思想和艺术价值却要高于它的修订版,这又是怎么一回事呢?

1959年,为向国庆10周年献礼,张行写了约4万字的回忆录《山高水长》,分两段在《湖南工人报》连载,一名《苗汉一家》,一名《武陵山下水流长》。这便是《武陵山下》的雏形。后来,作者根据自己丰富的生活经历和感受,增写成20万字的长篇小说,送给老作家蒋牧良征求意见。蒋为奖掖后进,把自己参加湘西剿匪斗争、当随军记者时积累的生活素材提供给作者,并在其原稿上密密麻麻写了10余万字的批语。他帮作者提炼主题,安排情节,刻画人物,锤炼语言。小说最终扩写成1965年初版的样子,约50余万字,交由湖南人民出版社出版。

1974至1975年间,张行对《武陵山下》初版进行修订。修订版除文字的修改外,涉及主要人物塑造,情节等方面的变动的,主要有三种情况:一删,二增,三糅合。

对于作品的修订,无论是作者还是编者,其目的都是为了提高作品的思想性和艺术性。《武陵山下》的修订,却事与愿违,适得其反。原因在于作者和责任编辑没能摆脱那个时期思想潮流、艺术情趣的影响和牵制。

尽管如此,《武陵山下》仍然是我们知悉湘西剿匪这段历史的重要参考书籍。上世纪八十年代,湖南美术出版社出版了张永如改编、曾晓洁绘画的同名连环画《武陵山下》,每本只要0.30元,如此低廉的价格,真的是老少咸宜啊!