文图 向民航

作者简介:

上世纪六十年代出生于吉首丹青,苗族,在吉首市非物质文化遗产保护中心工作。1993年开始摄影创作,先后在《中国日报》《人民日报》《民族画报》《中国摄影报》等报刊发表摄影、文学作品2000余件,多次获奖。2006年由中国出版集团出版个人摄影集《湘西民俗映像》。

老家在农村,离开多年,我也从没忘记过。儿时乡村生活的点点滴滴不时会在生活和记忆的空隙间浮现出来。

我的家乡位于吉首市东面与泸溪、古丈县交界处,海拔约有七八百米高,是一个一脚踏三县的地方,名叫,即现在的丹青镇锦坪村。

过去,这里流传有一首歌谣:“标锦界上两来人,过来过去是标锦。”由于地处偏远,加上地理位置特殊,旧时,这里就成为毗邻民众逃壮丁、躲匪患及避天灾的地方。旧时,这里曾经是一个征不到赋税的“三不管”死角。民国期间,原乾城县(现吉首市)一度将标锦等地划归古丈县管辖。新中国成立后,标锦等地重回吉首。

标锦,苗语叫“芭节”,意为“很高”。标锦界寨子不大,约有八九十户人家,三百多人口。听老辈人说,寨子里的向家人最初是从江西迁至沅陵的莲花池,后又从莲花池搬到离此地不远的老屋场定居的。

那时,先民们白天上界做工,晚上回老屋场歇息。天长日久,牛赶不回家,羊也不愿归圈,都集中在界上的一块坪里过夜了。村民觉得蹊跷,就请来一位地理先生卜卦。先生一看大喜,说:“此地为‘人形地’。左有青龙,右有白虎,前是朱雀宝地,后有丹凤朝阳,是一处宜居之地。”从此以后,村民就从老屋场那边搬到界上来居住了。一代又一代,生生不息。

我从小就生长在这传奇般的寨子里。姊妹中,我排行老大。但实际上我只是老三,因为我的一个姐姐和一个哥哥在刚生下时就夭折了。母亲怀我时,怕也不好生养,就从正屋搬进左边的偏房里。因此,在我刚刚问世的时候,阿婆就将我抱出大门外,照天光称体重,一称九斤。从此,“九斤宝”这个名字就成了我被乡亲们喊得最亲切的乳名。

记忆中最深刻的是我十二岁那年一场突如其来的灾难。灾难把我童年的梦想打得粉碎。我清楚地记得那是一个风高的月夜,全寨子里的人都集中在小学的球场上看电影《苦菜花》,可恶的日本鬼子正在影片中杀人放火。几乎就在同时,寨子里传来了急促的呼救声——“失火啦!”我抬头一望,一股浓烟像一朵蘑菇云从寨中央蹿起,冲得好高。我急忙避开拥挤的人群,直冲小道,跑回家中抢出了一床被褥!等众乡亲陆续赶到现场时,那气势汹汹的大火咆哮着,卷起长长的火舌正在大风中飞舞着……已经没法救了,不到半个时辰,大火就把大半个寨子烧为灰烬。我抱着不满周岁的妹妹,看着熊熊大火,心里“嘭嘭”直跳,惊恐万分地看着乡亲们在尽力抢救着财物,也眼睁睁地看着自家的房子被大火吞没……眼泪哗哗流下来。

因为家里遭受火灾,我艰难地读完高中就回乡了。生产队队长看我还没有扁担高,怕我干不起重活,就以初等劳力计算,安排我守护生产队里的庄稼地,以免遭牛羊、野兽的糟蹋。同时任队里的记工员,还给村里的业余剧团抄戏本,抄完后分发给剧团的学员们。一天计四分工分。我喜欢这份工,常常把剧本里的好词好句背诵下来,低吟浅唱。剧团里的师傅们见我有一点天分,就叫我去跑龙套,以后好接班。

转眼,快十九岁了。由于父亲身体不好,我成为家里的主要劳动力,比如犁田、耕地、栽秧、打谷、挑粪……我至今还清楚地记得有一次和二叔为寨里代销点“挑脚”(挑货)的情景。那一天,天刚麻麻亮,我们就出发了。每人挑了百来斤重的货物行走在泥泞的山路上。天刚下了一场雨,好走的地方都被踩得泥糊糊的,要发力的时候,连根草都没地方抓。我们使尽全力,边走边爬,跌跌撞撞,一直走了三十多里山路才到达乡供销社。

交了货,又要挑上回程货,一趟至少也得挑八九十斤才划算。挑呀挑,到了下午时已是精疲力竭,又饿又累,汗水反复浸湿衣裤,肩膀被磨得火辣辣的,每迈出一步都十分艰难。坐在那寒风凛冽的山坳上歇息,渐渐地,便觉得两腿发软,精神恍惚,昏昏欲睡。

二叔看我累了,便从草丛中折来一根野麦秆,去掉两头,留下空心的一节,插进担子挑的酒坛子里,用嘴深深地吸了一口,说:“动口三分力,你也来一口!”我照着二叔的样子吸一口,不一会儿,就觉得精神来了……到了晚上,当代销员将二元五毛钱“挑脚费”交给我时,我将它紧紧地握在手心里!

1984年,经村里研究决定,我被推上了村秘书这个岗位。说实话,我干村秘书这一项工作,实是太嫩了。当时,我们村有四个自然寨,六百多人,七八百亩稻田,大都靠天吃饭。村里电不通、路不通,经济发展被严重制约。尤其是包产到了户,个别村民急功近利的思想严重,把自己责任山上的一些树木“砍光、烧光(烧炭)、卖光”,给我们村干部的工作带来了很大难度。为了搞好这项工作,我经常在这几个寨子里来回穿梭,调查、统计、劝解、上报。有时,一个人摸着夜路回家,从坟地边走过时,就想起儿时听到的许多有关“鬼”的故事,背脊发凉,额头冒汗,头发都快要竖起来了,但也只能强装镇定,大哼几声,继续往前走!当然,也有风清月白之夜,一个人坐在山坳上歇息享受家乡美景的时候。我望着那漫山遍野水汪汪的梯田,望着家乡宁静而又美妙的夜色,久久不愿回家,这时候,我就想着这景致如果能用画笔画下来,用相机拍下来,该有多好啊……

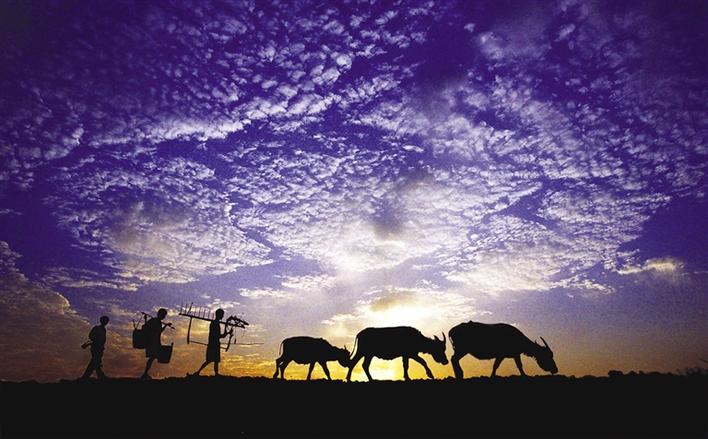

幸运的是,1986年,我有幸参加了吉首市文化馆举办的“民间文学、民间歌谣、民间谚语”搜集整理工作培训班。这个培训班成为我人生的转折点——由于工作需要,我被文化馆雇用为文化辅导员,专门从事乡、镇、街道群众文化辅导工作。那时,对我来说,文化馆就如一所综合性艺术大学,有文学、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、戏剧等各个门类的课程,给我提供了最好的学习和工作平台。在后来的工作中,我慢慢地爱上了摄影。我的处女作《山乡晨韵》就是在我的家乡标锦界创作拍摄的,它还陆续被刊登上《团结报》、香港《大公报》等报刊。

如今,几十年过去,当我翻阅琳琅满目的图片时,就常常回想起梦开始的地方。