侯自佳

沈从文在他的《泸溪·浦市·箱子岩》这篇文章里曾有描写浦市从繁荣到衰败的文字:

这是一个经过昔日的繁荣而衰败了的码头。三十年前是这个地方繁荣的顶点……每当黄昏薄暮,落日沉入大地,天上暮云被落日余晖所烘炙剩余一片深紫时,大帮货船从上而下,摇船人泊船近岸以前,在充满了薄雾的河面,浮荡在黄昏景色中的催橹歌声,正是一种如何壮丽稀有充满欢欣热情的歌声!

在回忆浦市的繁华之后,旋即笔锋一转,怀着忧虑写了衰败之因:

辛亥以后,新编军队经常年前调动,部分省中协饷也改由各县厘余措调。短时期代替而兴的烟土过境,也大部分改由南路广西出口。一切消费馆店都日渐萎缩,只余了部分原料性商品船只过往。这么一大笔金融活动停止了来源,本市消费性营业即受了打击,缩小了范国,随同影响到了一系列小铺户。

如今一切都成过去了,沿河各码头已破烂不堪。

正如一位哲人所说“挚爱与忧虑是一对孪生姊妹,血肉相连,生息与共”,所以,沈老对浦市的挚爱在他心灵里深深地烙印着,而且潜移默化地影响着他的后代。

记得2003年11月18日,时任九届全国政协委员、北京工商大学教授的沈从文次子沈虎雏偕夫人张之佩,在吉首大学图书馆馆长、教授郑英杰,副馆长谷遇春,副研究馆员王月娥等一行的陪同下,来到泸溪找我当向导,寻找其父沈从文当年在这一带活动的踪迹。

他们从州政协那里得到信息,知道我既是中国作家协会会员,又是泸溪县政协二至五届副主席和湖南省政协七、八届委员,而且非常崇拜沈从文,曾写过一些关于沈从文的文章,诸如《沈从文和泸溪》《沈从文的沅水情结》《沈从文笔下的箱子岩》等散文在《人民政协报》《民族文学》等中央级报刊上发表,因此我非常乐意当他们的“向导”。

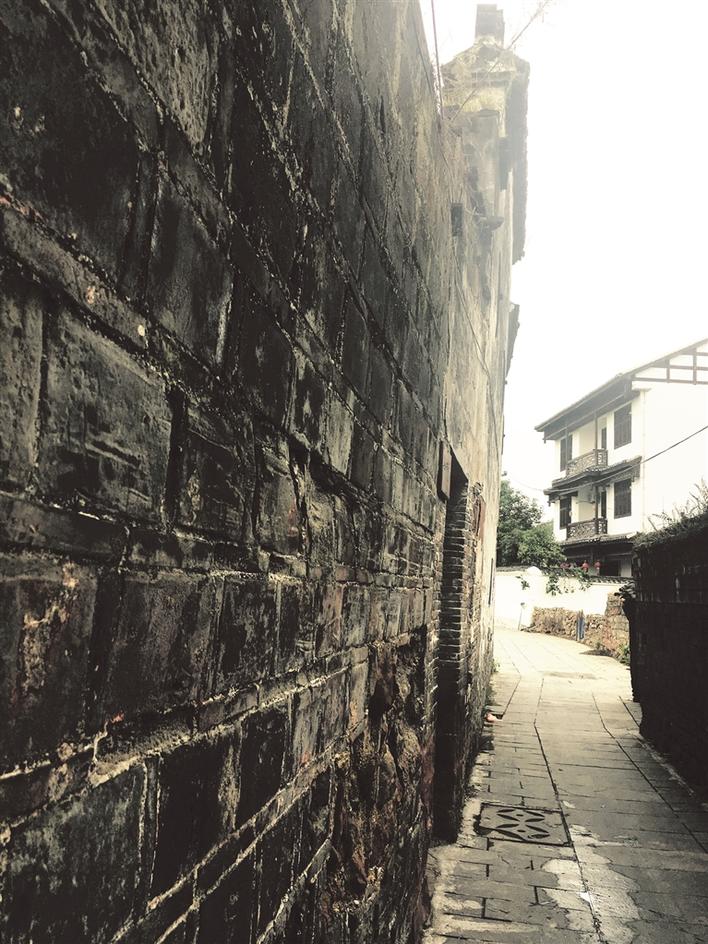

浦市古驿道是通往凤凰乃至贵州、云南等地的已有两千多年历史的官商共用的大通道。这是沈从文先生当年走过的路。我首先带领沈虎雏、郑英杰等一行去走古驿道。这是一条青石板铺成的古老的交通要道。在这条古驿道的起点,沈虎雏徘徊观览,细细察看厚实的青石板,寻觅他父亲当年在这里留下的足迹。

我对他说:“你父亲15岁离开家乡,就是经这条古驿道;他在沅水上随军队漂泊了五年。后来去北京以及回家探亲也是走的这条路。这条路是你父亲的从军之路、从文之路,到达文学巅峰的光辉之路!”他听我这么一说,满脸笑容地说:“是啊,是啊……”

我们在这条古驿道上流连忘返,沈虎雏心里非常高兴,他说他走上古驿道,就似乎真正找到了他父亲走出湘西大山,走进京城,而后又从京城走向世界的光辉足迹。于是,他拿出相机拍了很多照片——这是他值得永远铭记的路。

这天下午,我带着沈虎雏、郑英杰一行去了浦市。

沈虎雏说父亲沈从文常念及泸溪浦市古镇,说浦市的古民居建筑很有气派。于是,我带他们看了吉家祠堂(国民党陆军监狱),然后看了吉家头、吉家大院、李家大院、周家大院、姚家绣楼等古民居建筑。

他感慨地对我说:“我父亲说的没错,浦市古民居建筑很有气派,其建筑风格属于徽派,但是其结构独具特色,更使人惊叹的是一幢民居居然有三四个天井,还有花园——这一特点在全国都罕见。我考察了全国许多城镇的古民居建筑,这里可算万花丛中一枝秀、一点红,难怪我父亲常说浦市古民居建筑很气派,可见,他很喜爱浦市。今天我在这里感受到了父亲对浦市的挚爱,也找到了他在这里留下的深深足迹。此次湘西之行,收获很大,尤其宽慰了我对父亲的思念之情。”

翌日早餐后,我带着沈虎雏等一行去了沅水边的大码头。这个古老的大码头是沅水中游古镇浦市连接上至辰溪、溆浦、洪江,下至沅陵、桃源、常德、岳阳、汉口的枢纽。沈从文当年在这里上船下船、来来去去;这里是他与这条古码头命运与共的真正的历史遗存;还有他关于“浦市”的文字,永远闪烁着珍宝般的耀眼光芒。

沈虎雏下到河边几只停泊靠岸的客运船边,又从水边拾级而上,似乎在追随父亲沈从文当年的步履,体验着父亲少年时期的人生经验和乐趣。

在即将上船经沅水去泸溪老城武溪镇寻觅翠翠绒线铺遗址时,沈虎雏竟在上船的那磴青岩石上摸了又摸,看了又看,然后又举起相机将其拍了下来——一片深沉爱意尽在不言中,其中,有对父亲的爱,也有对浦市的爱。