文/图 唐正鹏

习惯上,我们常常把这些居住边远地区的少数民族生活区称作“边地”,自然也就把这些区域所产生的文化和文学艺术称之为“边地文化”和“边地文学艺术”。那么,要探究边地文学艺术审美基本特征,很有必要弄清什么是“边地”,什么又是“边地文学艺术”这两个问题。

《汉书·晁错传》曰:“臣闻汉兴以来,胡虏数入边地,小入则小利,大入则大利。”宋陶弼《兵器》诗:“独有阴山戎,时时寇边地。”古代“边地”一词,主要是指靠近国界或地区边界线的地方。在《现代汉语词典》中,是指边远的地区,它是一种以地理意义为基础、以文化意义为旨归的独特的生活方式和思维方式的载体,其主要特征是:地理位置边缘、政治经济落后、文明文化非主流。正如当代沈从文《边城》所说:“由于边地的风俗淳朴,便是作妓女,也永远那么浑厚。”因此,当代一些学者认为,“边地”既是基于中国历史地理范畴的地域概念,也是与中原和东部沿海文化相对的文化空间。地理上,大致东起大兴安岭的南段,沿着阴山山脉、贺兰山脉向西直抵青海的河湟地区,再南折沿青藏高原东部边缘的横断山脉,南伸直至云南的西北部;文化意义上,是指包括西南高山雪域区、西北游牧区和东北半游牧半狩猎区在内的三大文化板块。历史上的边地,由于远离政治、经济和文化中心,往往被置于大众的视野之外,成为充满神秘色彩的“异域”,是激发人们无限想象的“诗性王国”。

当然,边地乃至与边地文化、文学艺术的界定不可能也不能是一成不变的,它应该是一个历史的、流变的概念。这其中主要有三个原因,其一,由于几千年来文化的交流、撞击与融通,在各种文化因子影响、排斥、融合的过程中,使以往看似壁垒森严的不同文化之间的隔阂与差异进一步缩小,各自的文化结构发生了变化,或被改造,乃至于同质化。譬如周末至春秋时期,当时被看作非主流文化的楚文化与主流的黄河文化之间,因楚王的分封就发生过交融与变化。据学者考证与研究,在此期间楚王将黄河文明中的一些诸如治世理念等理性文化因子带到了荆楚之地,致使以往崇尚淫祀、神秘诡谲、浪漫感性的楚文化富有了理性的色彩,就连审美思想、审美理念和其文化哲学基础也发生了相应的变化。这些在《楚辞》中都得到了充分的体现,例如《楚辞》这部文献中保留了对“河伯”的祭祀,何谓“河伯”?“河伯”其实就是黄河之神。为何远离黄河流域的荆楚之地还要祭祀黄河之神呢?只能有一种解释,那就是黄河文明对楚文明的一种影响和文化遗存了。同时,把原本属于楚地苗族中广为流传的伏羲女娲这样的生殖崇拜,或称人祖崇拜文化带回黄河流域,继而使“伏羲”、“女娲”发展成了中华民族共同的人祖神。其二,往古来今的政权交替和统治集团的变更,直接影响到了各种文化主次地位的变化。就治世文化而言,汉代以后经历过短暂的道家文化治世以后,基本上以儒家为治统文化的文化的主流。然而,到了唐代则发生了变化,唐朝的李姓皇帝为了维护其长治久安的统治,自认他们为老子李耳的后裔,于是追封李耳为他们的“玄黄帝”,并把道家文化乃至于后来的汉化佛教与儒家文化一道纳入治统文化,这样一来,以往被视为非主流文化的道家、佛家文化一并成为主流文化。其三,文化人的出生地与流徙地,同样对文化的交流与互动产生巨大影响。一般来说,文化发达地区往往是产生文学家最多的地方,也是文化活动频繁的区域。随着作家的流徙和文化大家族的迁移,自然会带动文化的交流与互动。因而,我们综合考虑中国古代文化与文学发展的全貌,就不难看出,它是有内圈和外圈两个系统构成的。内圈由三秦文学区系、中原文学区系、齐鲁文学区系、巴蜀文学区系、荆楚文学区系、吴越文学区系、燕赵文学区系和闽粤文学区系八大区系组成。前六大文学区系分别坐落在黄河、长江流域轴线上,然后环绕东海岸线而完成区系之间的连接、过渡和互渗。而且这八大文学区系既在空间上同时并存、相互影响,又在时间上依次互动,不断的完善和突出自己的文化优势。外圈系统则由东北文学区系、北部文学区系、西北文学区系和西南文学区系等四个区系组成。东北文学区系,其地域包括今东北三省和朝鲜半岛;北部文学区系处于东北与西北区系之间的正北方向文学区系,地域包括内蒙古并由内蒙古延伸至俄罗斯境内。西汉苏武牧羊的北海之地,就在今指俄罗斯贝尔加湖一带。东汉末年的蔡文姬流落十余年,在此完成了文学名篇《胡笳十八拍》《悲愤诗》,并且都产生过深远的影响;西北文学区系,其地域包括今甘肃、宁夏、青海、新疆等地,并有狭长的河西走廊通向西域。历史上,汉武帝派张骞出使西域,开辟举世闻名的“丝绸之路”给文化交流带来了极大的便利。清代的林则徐因虎门禁烟而被清朝政府流放北疆,将汉儒文化带到了这个边荒之地。西南文学区系,其地域包括今广西、云南、贵州和越南,这个区域自古以来为流放、贬谪之重地,流贬文人源源不断地从内地迁徙到了这里,不仅拓宽了文化和文学艺术交流的渠道,也大大促进了这一区域文化和文学的融合、发展和创新。内圈和外圈两大文学系统构成了中国古典文学的轮动体系(《中国文学地理形态与演变》,复旦大学出版社,2006年)。

实践证明,现代文学的地理分布特点在继承古典文学地理形态的基础上有了新的发展,但现代文学的发展变化主要指的是内圈文学区系的发展变化,而外圈文学区系的发展相对滞后,或者说仍处在一种“后发状态”,故而由此形成了中国文学的“边地”(王晓文《中国现代边地小说研究》,人民出版社,2016年版)。在广袤的边地,不仅有着奇异的自然风情,而且更留存了神秘而多样的文化与信仰。但由于历史和现实的原因,“边地”物质上的匮乏,文化上的封闭,还有现代性进入以后对既有生活方式和文化形态的解构等,都使得边地文化充满着隐忧。但是,我们暂且避开这种“隐忧”不谈,只要深入地考察一下所谓“边地”这些区域遗存,至今仍深刻影响着当今“边地”群众生存、生活样式的民俗民风、民间艺术和相关的文学文本,并可以惊喜的发现:“边地民族文学艺术”是对边地“王国”的生命呈现,它经由边地历史、宗教、审美情趣和思维方式的熏染,着力叙写边地生态、边地风情及边地人生,抒发的是边地人的喜怒哀乐与爱恨仇情,渗透着浓郁的边地气质与民间意趣。狭义上是指边地少数民族长期以来,或口耳相传、或用自己民族语言记录下来的民间文学艺术,包括的神话、传说、史诗、歌谣、传统舞蹈、戏曲、工艺美术等;广义上还包括曾在边地成长、生活、奋斗过的文学艺术家们创作的反映边地风貌、浸润边地气息与情思的作品。

进入21世纪后,中国少数民族美学在中华美学多元一体构建中不可或缺的地位得以确立,产生了专门从事相关研究的学术团队,出版了大量的学术论著。大量的研究成果表明:中国少数民族美学学科体系已经成熟。但少数民族审美文化资源浩如烟海,灿若繁星,研究所涉充其量还只是冰山一角,深度上更显单一和薄弱:缺乏全面系统的理论思考,缺乏审美精神的提升,尤其缺乏对美学意蕴“何以发生、何以如此”的深层文化之因的探讨,在学术观点上还存在着多方面的分歧,莫衷一是,难以形成相对统一的学术认同。尤其是对边地文化及文学艺术审美的基本特征,缺乏较为全面的研究、概括和提升,少数观点因缺乏学理支撑而略显肤浅,还有一些观念和论点由于研究材料资源的匮乏、以及运用材料资源的理念、方式和方法上的不当或失正,研究成果中存有随意性和想象性的成分。故而,我们在边地文学艺术审美研究过程中,有必要对边地文学艺术发生的环境、文化和哲学等因素作更进一步的分析研究,并依据其独特的环境、文化和哲学因子,结合历史和现存的材料资源,对其审美特征作出正确的裒判,为卓有成效地开展边地文学艺术审美研究奠定学理基础。

在未谈及边地文学艺术审美特征之前,我们必须解决两个问题:何为美?评判美的标准是什么?毋庸置疑,美,在人类文明史上是一个世界性的话题,在世界各个不同的文化区域、不同的民族对于美的认识,虽有共通性,也有质的差异。就东方而言,尼罗河谷中的埃及民族,在几千年中创造了不朽的巨石艺术,并以至今罕见的庞大和精细而令人惊叹不已。我们可以叫它“伟大美”;希伯来民族以独特心灵,创造了永恒的、绝对的、无限的、万能的“上帝”,这个“上帝”作为至高无上的“造物主”的代表,统治着很大一部分人类的心灵。我们可以称之为“崇高美”;在广袤的、自然条件十分恶劣的沙漠中生存了数千年的阿拉伯民族,这个坚韧的民族的成员不愧为自然的儿子,他们为生存而生活。这个民族是生性自由的民族,真实、自然是他们的秉性。他们创造的美理所当然是“自由美”;印度民族在几千年的历史长河中,执着追求灵肉双美的人生理想,由此产生了“人生四期”的生活方式和森林中的冥思哲学——奥义书和佛教哲学。我们可以把它叫做“超验美”;还有生活在森林和海洋环境里的日本民族是一个最善于摄取外来文化的民族。极热、极冷且火山、海啸频发的特殊生存环境生成了他们用敏感而细腻的心灵抒发伤感的人生情怀,我们可以将这种美称之为“感伤美”或“悲剧美”……当然,由悠久历史和博大精深文化的中华民族,较之东方民族而言,对美的感受就更深刻和全面了。

与西方民族不同,东方民族认为“万物有灵”和“万物皆有生命”,所以就“决定了东方民族不是以认识论而是以直觉体验论来看待世界万物。由于缺乏认识论观念,对于东方民族来说,也就没有主观与客观的对立与区分,主体的直觉感受与体验就是结论,就是对事物美丑的唯一衡量标准”(引自邱紫华《东方美学史》,商务印书馆,2004年版)。中华民族的美学也如其他东方民族一样,尤其是中国传统美学是“主体性美学,它以强烈的主观性为重要特征,强调审美活动是主体的自觉、自由的活动。所谓美,就是指的美感,就是主体对外物的直觉的审美体验和主观判断”(引自邱紫华《东方美学史》,商务印书馆,2004年版)。

边地文学艺术审美思想不仅构成了中国传统美学的基本精神,而且与中国现当代美学相较之下,较好且较完备地保留了工业文明之前的中国传统审美理念,更具有直接体验性这一特质,在其审美基本特征上,凸显是原始自然的生态美、狂野自由的生命美、神秘诡谲的诗性美和会通协和的和谐美等四大特点。

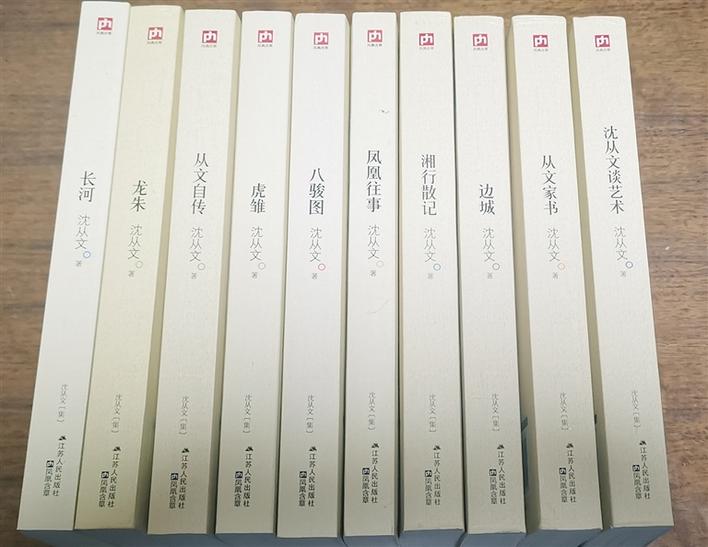

特征之一:原始自然的生态美。当代人说起边地,概而言之以“愚昧落后”“原始粗野”。的确,相对经济文化发达的中心区域,经济发展缓慢,文化习俗赶不上时代的节拍,甚至一些少数民族聚居的边地“神巫祭祀”之风盛行,在文化心理上尊古、崇古亦为事实。殊不知,正是因为这样文化习俗和文化心理较为完整的保存了文化及文学艺术的原始性,凸显着文化及文学艺术的生态美。没有现、当代人尤其是西方人那种“人类中心主义”的强烈的征服欲,他们与天地甚至心中鬼神平等相处,他们尊重自然和神灵、敬畏自然和神灵、感恩自然和神灵,坚守着被现当代人称之为生态的“自然而然”的宇宙法则。这种情形在湘西籍作家沈从文的作品中得到了充分地展现。正如王晓文所说:“沈从文更多地接受了湘西边地文化的感染,道家的出世精神和楚文化的瑰丽旷达,使其作品在淡淡的忧愁中带有明显的边地况味……他构筑的原始生态的‘湘西边地’,风景优美、人性纯朴,在昭示出这才是人类生存的最本真、最完善的状态”(王晓文《中国现代边地小说研究》,人民出版社,2016版)。

文化及文学艺术从发生学意义上讲,归根结底源于原始宗教,边地文学艺术的产生与发展更是如此。在这一点上,台湾的郑志明教授很有见地:中国社会从原始时代以来,宗教与文化始终是紧密相互结合,从原始宗教、天命宗教、道教、佛教、民间信仰、民间教派等在同一生态环境下有着一脉相承的文化背景,可以统称为中国传统宗教,在长时间的交流与渗透融合下,与传统文化进行高度的统整与会通,早已深入民众的普化生活之中,凝聚成集体共有的民族特性(郑志明《传统宗教的文化诠释——天地人鬼神五位一体》,台湾文津出版社,2009年版)。这些原始宗教与自然崇拜是远古时期我们的先民们基于生存需求长期性的生命探寻,把自然物与灵性生命进行观念性的联结,认为人的灵性与万物的灵性是相互渗透与混杂的。故而,先民们在这种观念的指导和影响之下,原始宗教大致经历了自然崇拜、图腾崇拜、生殖崇拜和至上神崇拜等四个时期,产生和从事这些崇拜的其终极目的在于保障生命的存有和社会相对稳定的秩序,以维护和优化生命的存有环境,从而形成了敬畏天地鬼神,遵循天地运行变化之规律,与以原始灵感思维创造出来的鬼神平等相处、互惠互利的生态观念和独特的生态审美思想。这种生态美的特征在边地文学艺术作品中得到了充分的体现和展示,于现当代而言,具有十分重要的学术价值和学术意义。正如昆明市委党校(院)市情研究中心李玟兵在其《云南少数民族民间文学中自然观的生态价值及现代启示》一文中所说:“云南少数民间文学里的神性自然观、物性自然观和人性自然观里所蕴含的生态美不仅拓展了生态批评和生态美学理论的内涵,还从审美的理路上让我们重新感悟自然,重新体验曾经的精神家园,回归自然。在现代人失去了身体和精神栖居的双重家园的情况下,我们可以从云南少数民族民间文学中的神性自然观、物性自然观和人性自然观中的审美体验中获得生态审美生存的家园之境,从而在实践上提升我们的审美观,改变我们的价值观、世界观和生存模式,建立一种最优化的自然观,加快我们的生态文明建设。”