本报全媒体记者 吴 刚

1

每次到凤凰,我喜欢独自坐在北门外沱江边,看形形色色饮食男女嬉笑悠游,一边忐忑于我的湘西能否让他们收获满满,一边自嘲于自己的杞人忧天——跳岩上都“堵车”了,由此可见凤凰之于游客,拥有何等牢靠的魅力。

放心之下,另一个问题开始深度搅拌我的脑细胞——沈从文何以成为沈从文?

2

其实,这个问题还可以表述为“熊希龄何以成为熊希龄”,以及“黄永玉何以成为黄永玉”——近代以来,一大批顶级文化人从凤凰这座苗疆小城走出来,除了我们耳熟能详的熊希龄、沈从文、黄永玉之外,还有著名画家陈衡恪(陈师曾)、南社诗人田星六、传奇院士肖纪美等,密度之高,档次之高,几乎冠绝全国——这难道不奇怪吗?

这些人各有建树,最大的共性是出生于凤凰且仅限于凤凰古城这个弹丸之地。

难道,出生在凤凰城里,就是他们后来可以笑傲江湖的最大秘密?

那为何不是全部的凤凰城里人,都能成为沈从文呢?

3

凤凰城边的南华山上,有许多坟茔,每座墓碑的“抬头”,都刻有“佳城”二字。

“佳城”最早出自《西京杂记》卷四,雅指西汉夏侯婴墓,后遂以“佳城”喻指墓地。晋宋两次“衣冠南渡”之后,北方渐渐无此习俗;今天,南岭左右还零星可见此习俗。

这里不得不提到北京陶然亭香冢碑文:“浩浩愁,茫茫劫。短歌终,明月缺。郁郁佳城,中有碧血。碧亦有时尽,血亦有时灭,一缕烟魂无断绝。是耶非耶,化为蝴蝶。”

郁郁佳城,当真是凄美绝伦。

看来,沈从文后来能成为文化大家,与他从小生活在以“佳城”铭冢的地方,大有关系。

4

问题是,凤凰你一座苗疆小城,竟然这么有文化,真的合适吗?

凤凰为什么会这么有文化?

一种说法是凤凰历来为兵家和商家双双必争之地,他们带来了中原文明,所以有文化。

个人认为这个说法不完全正确,甚至不准确。因为在大湘西,兵家和商家必争之地多了去了,吉首作为千户所军事地位不比你高?浦市大码头的生意不比你大?凭什么就你凤凰“垂髫能画,人皆尚文”?

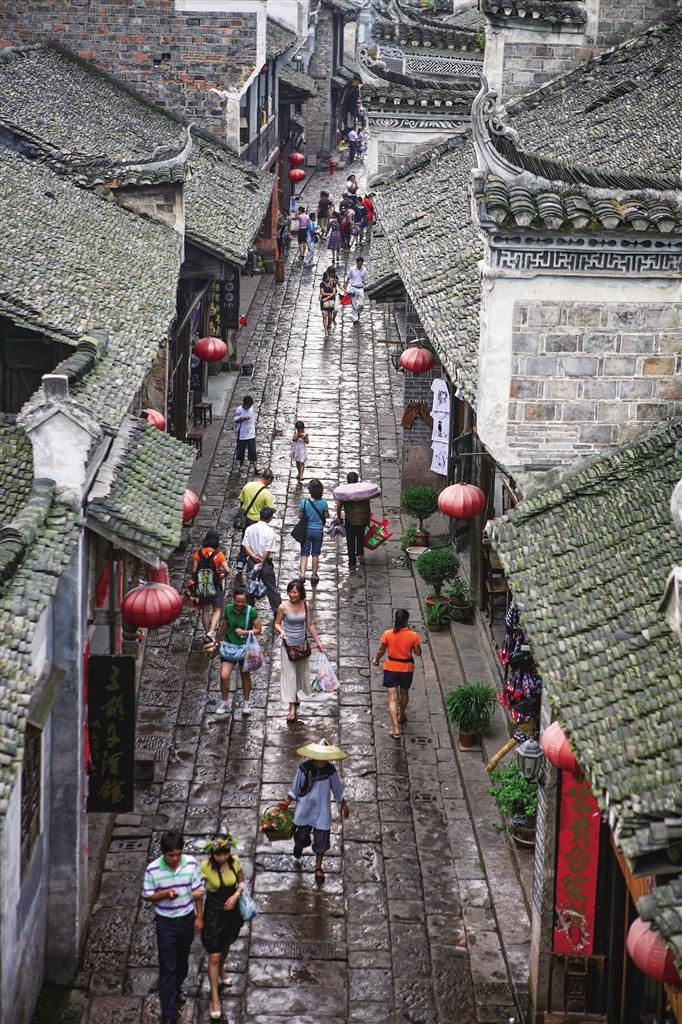

答案就在凤凰城里。倘若你对各地民居颇有研究,你会发现凤凰的深宅大院均为徽派建筑,你甚至能从这些青苔院落或雕花窗饰上窥见江南水乡的婉约之美,与周边城镇建筑的简朴粗犷风格大为不同。

这,或许才是凤凰何以有文化的关要所在。

5

时间回到1865年,“结硬寨、打呆仗”的曾国藩率湘军攻破天京(南京),覆灭了太平天国。湘军中有一支精锐部队叫“筸军”,兵士主要来自乾城凤凰一带,多为苗疆边墙戍守军户后人及周边苗民,作战极为勇猛,战力极为强悍,军功极为卓著。战后,这些以“当兵吃粮”为初心的猛士受到清廷封赏,于是凤凰一城就多了一百多位“游击”以上的虚衔高官。富贵不归故里,如衣锦夜行——这群发达了的凤凰人,带着金银财宝,抱着新纳的江南媳妇,浩浩荡荡回到凤凰,修屋藏娇生儿育女,享受人生得意须尽欢的美好。

这些来自江南的太太姨太太们,当然要住在雕栏玉砌、青瓦白墙的江南庭院里——于是,凤凰城里有头有脸的大房子,从此就有了江南的韵味。

6

这批女子给凤凰带来的,远不止崭新的建筑风格一种。

她们从小生活在文风蔚然的江南书香人家,眼界、见识、才学和教养,绝非本地女子可比。这群多达百人的“外地军嫂”,来到凤凰后必然自发组成一个大的交际圈子,她们的江南习惯,因此得以维持,而不必在单打独斗的入乡随俗中被同化殆尽——不信你听凤凰妹子讲凤凰话,是不是有江南式的软糯婉转?

知书达理的她们,当然不希望自己的孩子长大后像父亲那样粗鄙鲁莽,所以必须要读书。于是“筸二代”“筸三代”们,自小接受精英教育,期待将来出人头地。而凤凰人实现“凤凰梦”的道路,在当兵吃粮之外,又增加了考学做官一条。由此,自1890年之后,凤凰一城,文风大盛。

沈从文的祖父沈宏富,正是官至从二品“副将”的“筸一代”。沈宏富英年早逝,沈夫人为了重现“再出一个将军”的家族荣光,就极为用心地要求和培养后人读书考学。

不用猜了——前文提到的熊希龄、田星六、陈衡恪、黄永玉们,要不就是筸军后人,要不就是家族与筸军渊源极深。

可以说,正是正统而严格的旧式精英教育,为沈从文们的日后暴发,打下了坚实的学养基础。

谁能想到,当年洪秀全在广西金田振臂一呼,打烂了清廷半壁江山,却使苗乡凤凰在后世成为国家级历史文化名城?

7

沈从文为我国文化事业作出了许多重大贡献,文学、美学、博物学、文化史学、物质史学均有不凡建树。纵观沈从文一生所从事的创作和研究过程,我们可以发现他对“图像”极为敏感,他的行文具有强烈的“图像意识”。也正是这种图像意识,让我们读他的小说、散文、文论乃至古代研究文本,往往产生另类但丝滑的阅读体验,头脑不自觉地随着他的描述,获得亲切鲜活的画面。

这种特点,在黄永玉的身上也有,主要体现为画作内在的灵性。当然,黄永玉散文也写得极好,也有和沈从文极为相似的画面感极强的特殊韵味。

窃以为这样的特点,来自于多样多变的湘西地理地貌,以及极富想象的湘西思维和宁折不屈的湘西性格。地貌多样性,带来了色彩斑斓、形状丰富的图景冲动;放飞想象力,带来了角度刁钻、骨骼清奇的价值发现;个性纯粹执拗,带来了不死不休坚韧耐磨的行事风格——神秘湘西,或许是沈从文之所以成为沈从文的又一个禀赋源泉。

8

但是即便有了培养精英的读书机会,有了敏感纯粹的湘西思维,有了死了也要爱的行为态度,也不一定能成为沈从文。

只有走出湘西、打开眼界的沈从文,才会最后变成真实时空里那个我们认知的沈从文。

留在湘西的“筸二代”“筸三代”多了去了,虽也大多优秀,却始终达不到走出去了的沈从文们的高度。

天赋、底蕴、思维习惯、行事逻辑,还必须和眼界、阅历乃至苦难深度交融勾兑,直至发生化学反应,才能照见自我的坐标,获得更高的维度,呈现出真才实学、独树一帜的大家风范。

只有走出凤凰、走出湘西,才可以涅槃为飞得起来的凤凰。

而走出凤凰,你又必须先出生在凤凰、在凤凰成长——这才是沈从文传奇一生的“开局密码”。

9

清晨,江烟袅袅,白雾茫茫,来往船筏的击桨声,岸边女子的捣衣声,吊脚楼里传出的咳嗽声,都在传递着生活的真实和情境的亲切。隔岸观景,河对面同样在观景的女子竟仙气缭绕,衣袂带风——这里,是孕育铸就了沈从文的神秘湘西、天下凤凰、烟雨沱江。

而下游江边的沈从文墓地,巨石为碑,没有“佳城”,却顶天立地地铭刻着两行顶天立地的文字——不折不从,星斗其文;亦慈亦让,赤子其人。