文/覃仁岗 图/姚 雁

泸溪老 “八景” ,当地古今文人墨客们多有描述,地方史志亦有记载,但版本不一,略有异同。本人仅以1993年续修出版第一次印刷的《泸溪县志》附注中所载“八景”为据,并以水流方向分而述之。

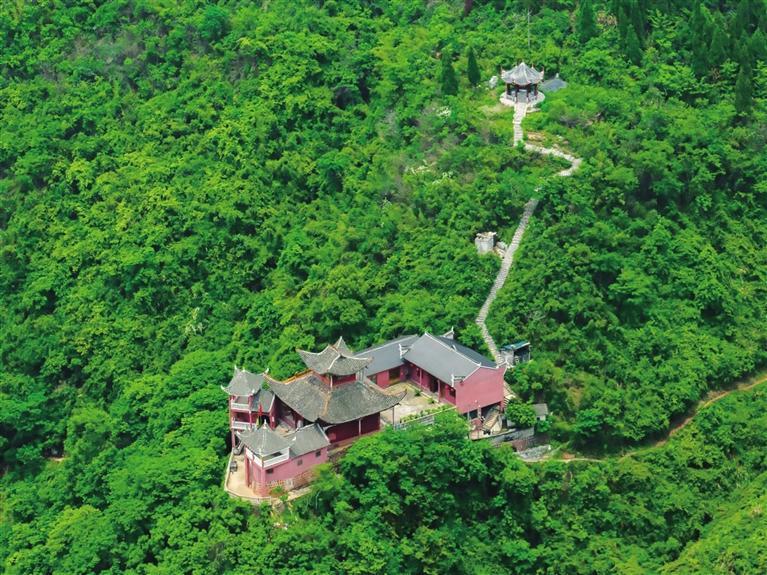

香山叠翠

“香山叠翠”所指景观,即为现武溪镇东端约两公里有余处的香炉山,因山形如炉而得名。这里山野莽莽,苍松翠柏四季常青,山崖岩壁陡如刀削。山脚下是有名的沅江老鸦深潭,对面是秤砣山(权山) 。香炉山在一突峰险峻处建有玄德殿,俗称香炉庵。玄德殿左右分别建一座钟楼鼓楼,左楼挂有200余公斤重的紫铜大钟,右楼摆有直径约一米的牛皮大鼓。钟、鼓专供庵内尼姑敲击报时所用。每天深夜,清脆而沉重的钟、鼓声数百里外也能听得一清二楚。据清·乾隆廿年(公元1755年)所修的《泸溪县志》记载,该庵殿建于嘉靖甲午年。邑令吴炳游香炉山后赋诗曰:

香炉峰高云色苍,下瞰武溪如练长。

鸟语在林仙界静,花枝逸殿春风香。

有时神剑飞珠斗,无数灵芝产洞房。

晏坐与君各自得,名山聊复见羲皇。

在诸多文人骚客的笔下,香炉山自然景观便以“香山叠翠” 为名 ,载入泸溪“八景”之中。

然在当地民间,人们很少知道“香山叠翠” 指的就是香炉山,而大都把香炉山喻为“香山指路”或“香山明灯” 。传说香炉山庵殿初建成时,香火并不兴旺,后因当地两位船工丧命于沅江急流险滩中,两家船工的妻子带着悲伤,走进香炉庵内当起了尼姑。她们怀着对丈夫的怀念,白天静心念经,夜间按时敲钟击鼓。旨在希望丈夫的灵魂早日回归故里。

春秋代序,日复一日。行船、放排或经商的泸溪人,每当平安回家与亲人们团聚时,总觉得与香炉庵的钟、鼓声和神灵保佑是分不开的,便纷纷亲自或托亲人去庵上烧香拜谢。后来,庵上两尼姑又用红绸布做了两盏灯笼,分别挂在左右的钟、鼓楼上,每晚通夜点上油灯,让行驶在沅江上的船员和排工们或商人们,在没有钟、鼓声的时候,就像能看到家乡和亲人们呼唤的明亮灯光那样。自此,“香山指路”“香山明灯” 就在当地流传至今。

武水拖蓝

“武水拖蓝”(又为武溪春水) ,指的是武水和沅水两处汇合后形成的一道自然奇观。起于现今武溪镇大桥下,至武溪东头现已建好的万吨深水码头。

沅水由于流域广且有多条河流汇合而成,加上里程较远,水质平日大都较浑浊。而武水则由上游的樠溪(又名沱江)、峒河、万溶江汇入泸溪县境内,因流域相对较少,加之源出青山峡谷,所以水质平日都较清澈。

当沅水与武水在武溪出口汇合后,即出现清、浑两种色彩而形成一种天然奇观,特别是每逢沅江涨水而武水无洪之时,高于武水的沅水堵住清澈的汇入口,迫使武水进入九家杨东端的沅江叉河道,顺势往五里洲洲头流出五里有余。其清、黄两种水色更为壮观美丽。明·邑令王珩有诗曰:

(一)

雨山倒浸汇芙蓉,东流上与银河通。

波光潋滟漾空薄,水色镜静潜虬龙。

(二)

危栏百天瞰华渚,桃吐红霞柳金缕。

东风吹浪作天花,万顷晴澜涨香雨。

此自然奇观至今尚存。

长岭樵歌

“长岭樵歌” 自然景观指的是现武溪镇背后,催龙庵下端形似鳌鱼的长岭。岭上杂树丛生,草木繁茂,林间小径纵横,状如鱼鳞。树丛中虫鸣鸟唱,生机勃勃。当地农人、牧童、樵子常于晴天在岭上生产、放牧、采薪,晩归时,牧童骑牛,樵子负薪,农夫肩锄,吹短笛、唱山歌,好 一幅牧樵晚归图的“长岭樵歌”。 有文人作诗曰:

闲看仙棋白日过,归寻芳径烂樵柯。

云移千树高低影,风送一声长短歌。

响落松涛飞石涧, 曲随鸟语堕山河。

樵童归去斜阳里, 牧笛横吹和唱多。

据当地老人介绍,此地古木参天,野竹成林。每至夜晩,风吹树林呼呼作响,时轻时重,时近时远。故而,有人将此喻作“长岭讴歌”。

无论“长岭樵歌” 或“长岭讴歌” ,如今此地依然林木葱绿,空气清新,环境优美,是旅游观光的好去处。

江南烟树(遗址)

“江南烟树” 自然景观地址,指的是现武溪镇城南居委会九家杨一带的自然风光。明·王珩任邑令时,县城对面的九家杨居住的人户不多,而四周都是茂密的森林,古木参天,遍野葱绿。每天早晩袅袅升起的炊烟,飘绕于四周树林中,再慢慢地飘出树林,然后徐徐散去,甚是美观。因此,便有了文人墨客们笔下的“江南烟树” 。如今,昔日的“江南烟树” 虽然已被新建的高楼大厦取代变成为遗址,但如站在武溪镇背后的催龙庵山坡上放眼望去,仍是一幅如诗如画的江南美景。

虎头霜月

“虎头霜月”自然景观的地址,指的是现武溪镇背后三座大山中,中间那座名叫催龙庵的山头。此山本名虎头山,明万历元年(公元1573年) ,知县王京移建县治,以此山为县衙来脉。北关屏障若三台星,从而,三台山由此得名。三台山的中台山上有庵,取名催龙,后人便把中台山称作“催龙庵”。时至今日,武溪镇周围大多数人只知“催龙庵” ,却很少有人知道那山叫 “三台山” 或 “虎头山”。

昔日,此山草深林茂,古木参天,野花遍地。如走到山上往下一看,全城烟火屋舍如画卷般尽收眼底。特别是深秋时节,在虎头山观月更是美不胜收。清·知县顾奎光有诗曰:

月印霜花分外明,虎峰高插赛晶莹。

满林冷沏琼花艳,遍地寒生宝镜盈。

青女临妆神更皎,素娥敷粉韵尤清。

幽人倚杖依依望,独对秋空睡不成。

此后,虎头山自然景观便有了“虎头霜月” 的美称。

民间却另有一番描述:虎头山西面山脚下有一小溪,因在虎头山脚下,所以叫虎底溪,溪上有座木桥,名虎底桥。每逢月明之夜,站在虎头山上,可以看到天上挂着的月亮,又会看到山脚下虎底桥溪水里也有一颗月亮,于是,便将虎头山自然景观取名为 “虎头两月”或“虎头双月” 。

柳潭钓艇

“柳潭钓艇” ,当地俗称“柳潭腰” 。该自然景观位于现武溪镇黒塘村覃家庄村民小组319国道下边。距武溪镇坐车或乘船仅五公里左右。

据乾隆廿年(公元1755年)所修《泸溪县志》(2013年泸溪县志办注释重印第219页)记载:柳潭钓艇,在邑西。明·永乐丁酉举人陈源清于此遇仙,指示隐处。今钓矶尚存。明举人、教谕石鼎赋诗曰:

幽人不为世尘羁, 缓意停舟漾钓丝。

杨柳岸边尝信宿, 蓼花滩下又多时。

忘形不觉淹留久, 得趣无妨归去迟。

几度放歌明月下, 犹如重到武陵溪。

当地民间流传:以前柳潭两岸柳树成荫,柳丝飘浮。每逢春季涨水,修长的柳枝随洪流而下,而后再扬头弹回原处,十分优美。故此,便有“柳潭钓艇”一景 。

红砂滤石

“红砂滤石”位于泸溪县武溪镇与洗溪镇相连处的峒河岸边。从武溪镇坐船沿武水逆流而上,或乘车沿319国道往吉首方向行驶,约六公里处视野中只见一座大山挡住了前行的路,其主峰非常险峻,悬崖裸露的红岩石壁如刀削斧劈般陡峭,峰顶却杂木丛生,四季葱绿。

当地流传: 古之时,此红岩大山与对岸青山连为一体,中形成一天然石桥,峒河穿桥洞而过。桥洞边有一泉井,井泉冬暖夏凉,清冽甘醇,长流不绝。井边岩石上刻有一方碑文,文字奇奥,无人辨识。不知何时,有一位书生行至洞口井边饮水,见井旁岩石上的碑文十分好奇,便随口念了起来,至最后一字尚未读完,便见一艘装满金银的木船从深潭徐徐冒出。书生见状,甚是惊诧,转身欲上船取拿财宝,谁知那木船又缓缓沉入深潭。于是,书生再回到原处重新读碑文,但却一个字也认不出来了。心系财宝的书生便天天来此守着石碑研读碑文。奇怪的是,从他守候的第一天起,山上的砂石从清晨开始便自然往下滑落,傍晚后,砂石又神奇般由山下往山上返回原处。这便是“红砂滤石” 的由来。

石壁仙舟

“石壁仙舟” ,即沉香船(又名仙人船、海船、仙槎) 。位于泸溪县白浦(现为白辰) 公路,辛女岩往浦市镇方向过辛女桥出辛女岩路弯至登坳处,原县种养场往白沙县城方向约四百米沅江对岸的悬崖洞穴中。洞穴上下左右四面均为悬崖绝壁,无路可走。洞中悬挂有千年未腐的独木舟。那舟何年何月何人所放,至今还是个谜。历代文人墨客为此奇景留下了无数诗篇。如清·泸溪知县邵时英题诗曰:

曾闻羽驾渡云霄,未见峰头住画桡。

刳出沉香仙迹杳,月明良夜听吹箫。

民国匪乱时,洞穴中的独木舟被土匪用枪击坏一些,仅存两根长木条,至今还悬架在洞穴中。